기사 원문링크 :

http://www.fnnews.com/news/202507071510500687

하원 7월 14~28일 기간 지니어스 액트 등 집중 논의

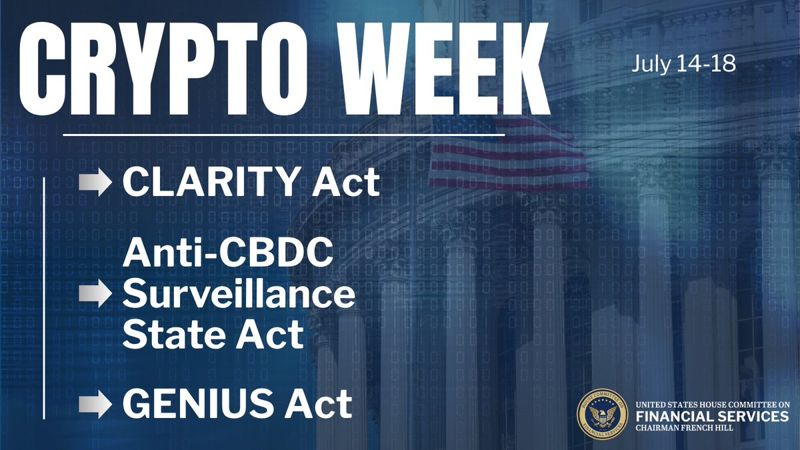

미국 하원 금융서비스위원회는 오는 14~18일을 ‘크립토 위크’로 지정했다. 공식 SNS 갈무리

[파이낸셜뉴스] 미국 의회가 지정한 ‘크립토 위크’가 일주일 앞으로 다가오면서 업계 기대감이 고조되고 있다. 미국 하원이 최근 상원을 통과한 ‘스테이블코인 법안(지니어스 액트)’ 등을 집중 논의하기로 하면서다. 우리 정부도 원화 기반 스테이블코인 법제화에 시동을 건 만큼, 미국 연방 차원의 스테이블코인 통합 논의 결과를 예의주시하고 있다. 스테이블코인 법제화에 탄력이 붙으면서 국내외 금융권 및 핀테크 업계의 시장 선점 경쟁열기도 달아오르고 있다.

7일 외신 및 업계에 따르면 미국 하원 금융서비스위원회는 오는 14~18일을 ‘크립토 위크’로 지정하고 지니어스 액트 등 스테이블코인 법안을 집중 처리하기로 했다. 프렌치 힐 하원 금융서비스위원장 등 지도부는 공식 성명을 통해 “달러 기반 결제 스테이블코인의 발행과 운영에 대한 규칙을 제공하는 내용의 획기적인 법안을 추진하고 있다”며 “오는 9월 말까지 독립적인 시장 구조 법안을 추진하기 위해 상원과 함께 일하겠다”고 강조했다.

지난달 17일 상원은 달러 100% 준비금 보유와 대규모 발행자에 대한 감사 의무 등을 담은 지니어스 액트를 통과시켰다. 이에 따라 현재 하원에 계류 중인 또 다른 스테이블코인 법안(스테이블 액트)과 간극을 좁혀 단일 입법으로 처리하는 방안이 유력하다.

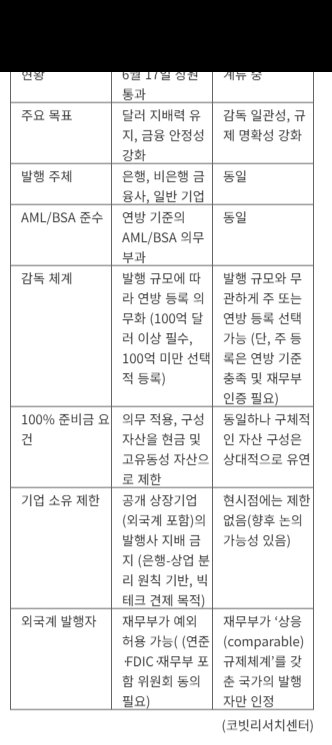

현재 상원과 하원이 각각 발의한 지니어스 액트와 스테이블 액트는 공통적으로 은행, 비은행 금융사, 일반 기업 등 다양한 민간 주체에 스테이블코인 발행을 허용하고 있다. 발행자에게는 자금세탁방지(AML) 및 은행비밀법(BSA) 준수 의무와 재무부 또는 통화감독청(OCC)의 등록 요건 등을 부과한다는 점에서 유사하다. 다만 규제 적용의 주체와 강제성 측면에서는 차이가 있다. 코빗 리서치센터 관계자는 “지니어스 법안은 발행 규모가 100억달러 이상일 경우 연방 등록을 의무화하고 그 미만의 비은행 발행자에게는 선택적 등록을 허용하는 반면, 스테이블 법안은 발행 규모와 관계없이 모든 발행자에게 ‘주 또는 연방’ 등록 경로를 선택할 수 있는 구조를 제시했다”고 설명했다.

지니어스 액트와 스테이블 액트는 일부 차이점도 있어 향후 통합 논의 결과에 관심이 집중되고 있다. 일례로 지니어스 액트는 공개 상장기업(외국계 포함)이 스테이블코인 발행사를 지배하는 것을 금지하고 있다. 반면 스테이블 액트는 관련 제한을 두지 않고 있다.

외국계 발행자에 대한 규율도 다르다. 지니어스 액트는 재무부에게 예외적 허용 권한을 일부 부여한 동시에 연준·연방예금보험공사(FDIC)·재무부가 포함된 위원회 동의도 요구했다. 반면 스테이블 법안은 재무부가 ‘상응하는 규제체계’를 가진 국가의 발행자에 한해 인정토록 규정했다. 그럼에도 두 법안 간 조율은 물론 여름 의회 회기 내 최종합의 도출 가능성도 나오면서 JP모건이 새로운 기관 전용 스테이블코인인 ‘JPMD’를 발표하는 등 민간 움직임도 빨라지고 있다.

우리 정부도 미국의 스테이블코인 법제화 동향을 면밀하게 살피며 원화 스테이블코인 도입을 위한 법적 기반을 마련하고 있다. 우리 정부도 미국의 스테이블코인 법제화 동향을 면밀하게 살피며 원화 스테이블코인 도입을 위한 법적 기반을 마련하고 있다. 우선 정부여당은 미 의회와 마찬가지로 은행 이외에도 스테이블코인 발행을 허용하는 방안으로 논의 중이다. 이에 한국은행도 핀테크 등 비은행권에도 스테이블코인 발행 문턱을 낮추되, 유관기관이 만장일치로 합의해야 한다는 전제조건을 국정기획위원회에 제시한 것으로 전해졌다. 한은의 이러한 입장은 국회 기획재정위원회 소속 안도걸 더불어민주당 의원이 제정을 추진 중인 ‘디지털 지급결제수단(원화 스테이블코인) 발행과 운영에 관한 법률(가칭)’과 맞닿아 있다. 안 의원실도 기획재정부, 한은, 금융위원회가 긴밀히 협의하는 정책관리기구를 구성하고, 스테이블코인 발행 인가권과 발행·유통 규모 조절 권한 등을 기관 전문성에 따라 분담토록 제정안을 마련하고 있다.

elikim@fnnews.com 김미희 기자